大広間(2階)

樹齢260年以上、直径2メートル級の天然秋田杉から伐り出した畳1畳の杢目板を卍型に配する「四畳半仕切り格天井」が見どころです。広さ110畳の大空間は側面に壁がなく小屋組みにはトラス構造が用いられ洋風建築の技術が取り入れられています。

床の間・床柱(大広間)

幅5間半の床の間は、110畳の大広間に見合った格調高い空間を作り出しています。丹念に磨きあげられたイタヤカエデの床柱は十和田湖畔から伐り出されたもので、どっしりとした独特の存在感を放っています。

舞台(大広間)

往時には能代芸者が手踊りを踊っていた舞台。完成当時は総ヒノキ造りの箱舞台でした。

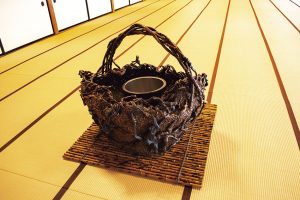

花籠(大広間)

竹と木の根で編んだ花籠で、当主自ら京都で買い求めたものです。大きさといい大変珍しいものです。

硝子戸・建具

建具はすべて能代の建具職人によって作られました。柔かな揺らぎの硝子は建設当時からのものです。大広間の1間幅の硝子障子と襖が圧巻です。

満月の間

天井の一枚板が見事な1階、満月の間。1本の木から5枚取られた長さ5間(9.1m)の中杢天井板は木挽き職人が1枚を3日程かけて挽いたものです。長尺の長押も産地ならではと言えます。

吉野の間

天井が柾板と蒲で分かれ上座と下座がはっきりしている点が特徴的です。

川風の間

欄間の「割氷の文様」が特徴的です。3代目当主がこの紋様を好み金勇の銚子と盃の模様に使いました。

有明の間

当時の最先端技術であった柾単板を張った柱や張柾天井板などの見本として造られた部屋です。貴重な初期の張柾製品を見ることができます。

田毎の間

政治家や上客が会合や商談に利用した部屋です。卍張りの折上天井は杢板や絞り丸太、網代編みなどが使われ大変凝った造りとなっています。

浅黄の間

侘茶の草庵風小座敷。広く見せるため床柱を切断し袖壁を切り欠いています。天井は杢板と皮付きの椿で仕上げています。

廊下(1階)

長さ25メートル幅1間の1階廊下は、継ぎ目のない特注の上敷がしかれています。

上げ汐の間(展示室)

多津美の間(展示室)

江戸時代から一子相伝の技により継承されてきた能代の伝統工芸品「春慶塗」(故東山鉱平氏寄贈)の他、現代の名工武田久雄氏作「組子建具」や、金勇大広間で開催された囲碁本因坊戦ゆかりの品々を展示しています。